« Je n’aurais rien été de tout cela si je n’avais été malade, c’est une pente naturelle : l’enfant malade fait des dessins. »

Louise Hervieu

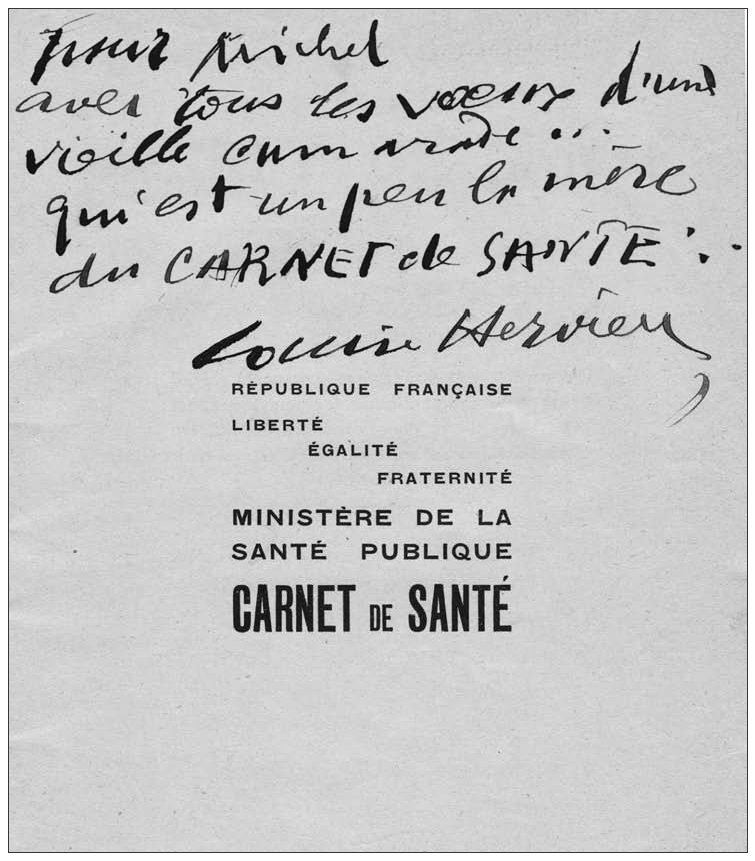

Louise Hervieu vint au monde (…) dans une famille d’origine paysanne dont l’ascension sociale allait bientôt être établie par son installation à Paris, où son père, Jean-Baptiste Hervieu, est commis principal des Postes. Elle fait sa scolarité chez les Sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny, institution religieuse où ses dons artistiques sont remarqués et encouragés. Elle écrira plus tard, à un ami critique d’art, que son père lui-même « possédait un joli coup de crayon Mais certains dérèglements physiologiques apparaissent très tôt chez elle, qui déterminent une fragilité chronique, à tel point que son père la surnomme « sang de navet ». Il ne reste pas de témoignages médicaux de ces défaillances, seuls subsistent ceux de Louise Hervieu elle-même, qui écrit par exemple en 1944 que « l’eczéma qui tarauda ma petite enfance s’est réveillé [3] ». Sa faiblesse, native, si l’on se reporte aussi aux descriptions de sa biographie romancée Sangs [4], est un élément essentiel de sa vie. Elle l’illustrera à plusieurs reprises, par le dessin de manière symbolique [5] ou réaliste comme par la littérature, mettant la question de l’hérédité, soulevée avec Sangs en 1936, plus en évidence encore avec sa suite publiée en 1953, La Rose de sang [6], dont le sous-titre explicite est Le Printemps de la Jeune Hérédote. Elle avait déjà abordé ce thème de la vulnérabilité en 1928, dans Montsouris, souvenirs d’enfance où « la souffrante fillette » qu’elle y évoque semble déjà d’une sensibilité oculaire exacerbée – car ce sont ses problèmes de vision qui vont donner un tour inattendu à son existence – quand, assistant à un feu d’artifice des fenêtres de l’appartement familial, elle croit recevoir l’éclair d’une fusée « dans les yeux où je portais les mains [7] ». Longtemps avant que la question de l’origine syphilitique de ses maux ne soit posée médicalement, ce qui ne sera le cas selon sa correspondance que vers la fin de 1927, sa « mal-santé », comme elle l’écrit, est le facteur qui détermine et entrave sa vie quotidienne. La réponse de Louise Hervieu à un journaliste l’interrogeant sur son métier, placée ici en épigraphe, est symptomatique de sa psychologie, empreinte de fatalisme, et de la conception qu’elle a de son œuvre graphique, littéraire et sociale, dont nous allons nous attacher à montrer les articulations biographiques, les influences réciproques. La sensibilité artistique de son père et les dons tôt révélés de l’enfant pour l’art l’ont menée à suivre les cours du soir de dessin de la Ville de Paris, réservés aux jeunes filles, rue Madame. Dans le but d’acquérir un métier, elle optera elle-même pour l’enseignement du dessin, mais faute des forces physiques nécessaires elle doit renoncer à l’examen d’accès au professorat, aux alentours de sa vingtième année. Elle poursuit ses études artistiques de manière épisodique à l’Académie Colarossi, avant de se diriger vers le Salon des indépendants. Très tôt, stimulée par son père, sa sensibilité pour le dessin s’exprime, particulièrement dans la représentation humaine. Puis avec l’étude classique des poses d’atelier, où elle s’exerce au travail rigoureux sur le modèle vivant [8], elle développe ses capacités dans l’ordre de la précision, de la justesse des proportions, de la finesse des rendus de matières … Mais outre l’aspect physique qu’elle transcrit fidèlement, elle rend aussi la vie propre du modèle, son caractère, son expression psychologique, la tension interne que révèlent les traits du visage, l’ensemble exprimé de manière saisissante par la lumière qui en irradie. La maîtrise de ses capacités graphiques dénote chez la jeune artiste en formation une puissante acuité visuelle qu’elle met au service de son réalisme, quasi vériste à cette époque. Le regard de Louise Hervieu manifeste donc des capacités de perception peu communes. Son œuvre de jeunesse en témoigne encore au travers d’autres dessins qui nécessitent une finesse d’attention ainsi qu’une vivacité de la main qui trace dans l’instant sur la feuille l’essentiel de ce que l’œil saisit au vol. Ce sont ses croquis de rue, qu’elle exécute au cours de promenades en omnibus ou dans les jardins publics. Ce sont aussi les personnages de son pays familial, Bretteville-sur-Ay dans le Cotentin, où elle étudie le caractère de ses proches aussi bien que des servantes ou des filles de fermes. Tout est bon à sa curiosité d’artiste, qui n’exclut rien du champ de sa passion graphique. La nature, de ses éléments les plus simples comme le « grain de sable » jusqu’aux animaux et aux hommes, tout est motif à dessiner, y compris elle-même. C’est ce qu’elle exprime, au sortir de la Première Guerre mondiale, dans Entretiens sur le dessin avec Geneviève [9] – son livre dédié à la fille de Gaston Bernheim-Jeune, directeur, avec son frère Josse, de la galerie d’art du même nom, où Félix Fénéon s’occupe de l’art moderne et la prend sous sa protection. Ses qualités de dessinatrice curieuse de tout se retrouvent encore dans les illustrations qu’elle donne pour Les Fleurs du Mal [10] de Charles Baudelaire, pour Le Livre de Geneviève [11], recueil de textes d’amis écrivains ou artistes et d’elle-même, et jusqu’à celles de ses textes du Bon Vouloir [12] en 1927. Il convient de faire ici une pose. Le dessin, soit ! Il semblerait pourtant naturel de parler de peinture en premier lieu, puisque c’est à l’époque le grand art, but principal des étudiants auxquels Louise Hervieu est mêlée, quoiqu’épisodiquement du fait de sa santé. Elle suit bien en effet la voie picturale, et ses peintures exposées aux Indépendants en font foi. Si ses qualités de peintre sont certaines, elles ne sont pas reconnues pour autant, et l’échec de sa première exposition personnelle en 1910, auquel succède une période de doute, lui fait abandonner la couleur et cette technique pour se concentrer exclusivement désormais sur ce qu’elle maîtrise sans conteste : le dessin. Puisqu’il est question ici de santé visuelle, il n’est pas anodin de noter que cet abandon, qui est vraisemblablement un choix dicté par la raison [13] – car elle mesurait alors les risques de la concurrence dans le milieu artistique –, est rapporté plus tard par Louise Hervieu elle-même comme une nécessité. Ainsi écrit-elle en 1931 : « Je souhaiterais aborder l’étude des fleurs avec le secours de la couleur. D’en être réduite aux tristes artifices du noir me paraît une nouvelle infirmité [14]. » Ainsi, nous ne retrouvons pas de peinture dans son œuvre au-delà de 1910, mais il y a dans certains de ses dessins des manifestations colorées que nous analyserons plus loin. Ses travaux d’étudiante révèlent donc des caractères de précision visuelle tels que nous les avons définis précédemment. Après cette période, l’indépendance de son tempérament artistique s’épanouit dans une manière moins strictement objective, où le trait ne se contraint plus à la seule reproduction de la réalité perçue. L’élan créateur prend le pas sur le sujet au profit de l’expression propre de l’artiste. Cet élan est servi chez Louise Hervieu par une vivacité et une science de la main qui conduisent son trait avec détermination jusque dans un fouillis de lignes. Le sujet s’y enrichit des caractéristiques qui traduisent « sa » vision esthétique de dessinatrice. Apparemment limitée au noir et blanc, elle échappe à l’étroitesse de cette voie en enrichissant son dessin d’une palette de tonalités échelonnées des blancs aux noirs les plus variés, qui s’exaltent les uns les autres. Cela donne à son œuvre graphique une densité picturale inédite dans l’art de son temps. Le passage du trait simple à une variété de matières graphiques et de lumières est, pour elle, une manière de retrouver la couleur dans le noir même, ainsi que l’éprouva cet enfant qui devant l’un de ses dessins s’exclama : « Oh, les belles pommes rouges ! » [15] Son style est défini par cette mise en œuvre de techniques qui lui sont propres et répondent aussi à la volonté de ne pas être reléguée dans un registre mineur, ce qu’atteste – outre les expositions personnelles que la galerie Bernheim-Jeune organise pour elle jusqu’après sa mort – sa participation à de nombreux salons où ses dessins sont présentés à l’égal des peintures de ses contemporains. Elle se montre savante dans son art au point de se faire admirer des plus grands, qui s’étonnent de cette virtuosité graphique : « Avec quoi faites-vous vos blancs ? lui demande-t-on. – Mais avec du noir ! [16] Depuis les années 1920 jusqu’aux dernières années, la répétition liée à certaines œuvres de commande ou les fatigues provoquées par ses maux de santé chroniques peuvent induire dans son dessin des lourdeurs ou des maladresses. Mais malgré les plaintes constantes qu’elle exprime sur la limitation récurrente de ses capacités de travail, augmentant avec l’âge, elle garde une énergie intacte qui ne demande que l’occasion de s’exprimer à nouveau par la puissance d’une œuvre inspirée. Ainsi, donne-t-elle encore des dessins de grandes dimensions à la fin des années 1920 [17], puis à l’Exposition coloniale de 1931 à Paris et encore à la XIXe biennale de Venise en 1934, quand bien même sa santé générale se délabre, nécessitant de nombreux soins, des opérations, et que des problèmes visuels mettent en péril son outil de travail essentiel : ses yeux. Elle écrit alors : « Je perds la vue [18]. » Ce sont des lésions de la cornée qui l’altèrent gravement, leur origine étant la méningite chronique qui sera diagnostiquée peu après. La grande rétrospective de 1927 que lui consacre la galerie Bernheim-Jeune est donc annoncée comme devant être son ultime exposition, ce qui, à grand renfort de presse, établit la légende de sa cécité. Si elle craint en effet de perdre la vue, celle-ci est néanmoins sauvée par des opérations qui stoppent l’évolution des lésions. La légende, elle, est bien ancrée – et demeure encore aujourd’hui – alors que Louise Hervieu poursuit sa carrière de dessinatrice, et s’attache même à un nouveau métier pour lequel ses capacités visuelles seront quotidiennement mises à contribution : la carrière littéraire, premier pas de son œuvre sociale. Comme nous l’avons vu, Louise Hervieu avait déjà écrit et publié, mais peu, parallèlement à sa carrière artistique. Quand les défaillances physiologiques de tous ordres portent atteinte à son activité principale, l’obligeant trop régulièrement à abandonner ses crayons, elle s’oriente résolument vers l’écriture. Après Montsouris, ses mémoires de jeunesse, elle commence sous forme de roman sa biographie d’enfant malade, car les questions cruciales que sa santé lui pose semblent être une résurgence de l’histoire familiale. Son but est de dramatiser les origines héréditaires de cette santé chaotique, pour faire de son cas particulier le tremplin d’un combat de santé publique. L’un de ses ancêtres maternels, soldat de Napoléon dans les armées d’Italie, y aurait contracté la syphilis [19]. Le père même de Louise Hervieu aurait été syphilitique [20]. Elle fait alors des hérédités dites « honteuses » et du secret qui les entoure généralement, le motif central de son livre Sangs, dont le personnage principal, Mahaude, dite « Sang de navet », n’est autre qu’elle-même. La maladie fut bien sa compagne depuis l’enfance, mais la question de la syphilis congénitale (couramment appelée « syphilis héréditaire » à l’époque) ne survint que dans les années 1920, quand sa vue fut mise en danger. Sa constitution physiologique est soumise à un désordre continuel, le moindre de ses maux n’est jamais circonscrit et entraîne toutes sortes de malaises annexes. Les traitements alors prescrits tournent souvent au calvaire par les conséquences imprévues qu’ils génèrent sur ses organes déréglés. À cause de ses difficultés d’assimilation, son régime alimentaire est des plus pauvres. Son corps restant une énigme pour la science, elle devient une sorte de cobaye entre les mains de ses médecins, comme elle l’exprime dans certaines lettres. On lui fait même une ponction lombaire a fin de déterminer si l’origine de ses troubles est bien syphilitique comme elle en est persuadée. L’élément essentiel de cette période charnière de la fin des années 1920 est la résistance morale dont elle fait preuve. Son extrême sensibilité et son intelligence la conduisent, par la fréquentation assidue des divers médecins qui la soignent, à prendre conscience de la dimension sociale de sa maladie. Sa générosité foncière et son énergie intérieure la poussent alors à l’action. Le premier objectif est d’émouvoir le public pour ne pas manquer le but qu’elle se fixe. Après seulement viendra le choc nécessaire et favorable au déclenchement de sa nouvelle œuvre : le combat pour le carnet de santé. Sa célébrité d’artiste facilite le succès de Sangs, qui provoque d’élogieux échos dans la presse. L’émotion suscitée, son activisme et ses relations font qu’elle remporte le prix Fémina en décembre 1936. Ainsi est posée la première pierre de son œuvre sociale. À l’automne 1937, virulente offensive contre l’hypocrisie générale, son pamphlet Le « Crime » [21] est édité. Les mots sont violents, l’appel dénonce résolument le silence qui règne autour des questions de santé héréditaire, aussi bien dans les couples que dans les familles et dans la société, voire dans le corps médical. Elle s’insurge contre l’incurie des hommes politiques et démasque crûment le danger que représente pour le corps social cette situation qui, selon elle, si rien n’est fait, se reproduira indéfiniment. Les progrès de la science sont là, mais les moyens qui permettraient leur application font défaut. Elle fustige encore l’égoïsme des hommes et la vanité mondaine, qui sous couvert de convenances laissent se propager la contamination aux dépens d’« innocents [22] », avant tout les enfants. Sa détermination est efficace, et « le samedi 11 décembre [1937], l’ “Association Louise Hervieu pour l’institution du Carnet de santé” a été fondée [23] ». Cette association, qui voit le jour dans l’atelier du peintre Édouard Mac Avoy, est présentée par Philippe Fauré-Fremiet à de nombreuses personnalités du monde médical, politique, littéraire, artistique et mondain. Un bulletin d’adhésion est diffusé, ainsi que des circulaires citant d’éminents spécialistes de la santé de son temps, qui justifient par leurs propos l’appel de Louise Hervieu à la générosité publique en faveur de la propagande pour le carnet de santé. Dès janvier 1938, une conférence à ce sujet est annoncée, mais, annulée « en raison d’une indisposition de Louise Hervieu [24] », elle se tient à la Sorbonne le 25 février sous les auspices d’Anatole de Monzie, député, ancien ministre, et du professeur Pautrier. Elle sera reprise le 19 mars de la même année, avec Justin Godart, sénateur, ancien ministre de la santé publique, et le docteur Devraigne, accoucheur à l’hôpital Lariboisière à Paris. Dans cette phase offensive de son action, Louise Hervieu précise sa pensée sur le carnet de santé. Elle en a bien une conception médicale, quoique son pamphlet Le « Crime » insiste sur les plans humain et moral. Selon elle, il sera obligatoire de la naissance à la mort, comportera les éléments d’hérédité sanitaires, et en fin sera copié et donné après sa mort aux descendants de son détenteur. Il y a une forme d’utopie dans la conception qu’elle s’en fait, déclarant en 1939 qu’il « reste la protection du voyageur, de l’accidenté, du blessé […]. Le carnet qu’on trouvera sur eux règlera les soins possibles. Il décidera de leur sort [25] ». Elle imagine ainsi que dans la « cité future [26] », selon ses propres mots, le carnet de santé sera présent en permanence sur chacun d’entre nous, qui par ailleurs bénéficiera d’une éducation sanitaire. Le but de Louise Hervieu est atteint le 2 mai 1939 quand Marc Rucart, ministre de la santé publique, signe, sans attendre le vote du Sénat, un arrêté instituant le « Carnet de santé ». C’est une victoire, mais aussi une déception car l’obligation qu’elle juge nécessaire ne peut être sanctionnée que par le vote du Sénat. Dans la presse, grand public autant que médicale, le large écho atteste du rôle efficace de l’artiste. Mais la déception est redoublée par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui va ralentir sinon interrompre le processus en cours. Sous le régime de Vichy, les nouvelles lois en vigueur la contraignent à dissoudre son association, car certains de ses membres sont juifs [27]. Elle écrit, le 24 décembre 1941 : « Je dois dissoudre (n’ayant plus les moyens physiques et pécuniers de la soutenir) cette Association que j’avais nouée avec tant de foi [28]. » Sur les conseils de proches, elle avait quitté Paris pour se réfugier en Normandie auprès d’amis, puis à la maison de retraite de Longny-au-Perche. Malgré les défaillances quotidiennes qui perdurent, et les difficultés de tous ordres causées par la guerre, elle reste vigilante et tâche de poursuivre, loin de tout et de tous, l’œuvre entamée sous la IIIe République. Mais son action, que le maréchal Pétain avait qualifiée en 1937 d’« œuvre de salut public [29] », n’est plus alors perçue aussi favorablement. Elle écrit un article pour la revue La Prophylaxie antivénérienne, non datée à ce jour [30], qui fait état de la continuité de son combat à cette époque. Son rôle est encore reconnu officiellement quand le maire de Rouen l’informe par lettre, le 9 février 1942, que sa ville « vient de décider que chaque enfant qui naîtrait à Rouen recevrait le Carnet De Santé dont vous êtes l’auteur [31] ». Le 30 avril de la même année, elle donne une préface au docteur Joseph Payenneville, active personnalité rouennaise, pour son livre Le Péril vénérien [32]. Sans qu’elle en soit informée, son éditeur Robert Denoël envoie en 1943 Le Malade vous parle [33], son nouveau livre, au docteur Ménétrel, médecin et secrétaire particulier du maréchal Pétain [34]. Ces derniers faits invitent à poser la question d’une éventuelle connivence de Louise Hervieu à l’égard du régime de Vichy. C’est sans compter sur la psychologie particulière d’un être qui a souffert sa vie durant, chaque jour, à chaque heure, et ira jusqu’à écrire qu’elle aurait préféré ne pas naître si c’était pour vivre ce martyre permanent, qui allait parfois jusqu’au « dégoût de moi-même [35] ». C’est par l’emprise du mal physique sur elle qu’il faut comprendre son obsession du carnet de santé, qui la porte effectivement à des idées eugénistes, sans présupposés idéologiques. Elle a d’ailleurs su rassembler, sous la houlette de son association, des personnalités de tous bords et de toutes tendances, sans exclusives ni préjugés. Avant tout, il est pour elle question de souffrance, et d’éviter par le carnet de santé que soit transmise de génération en génération cette souffrance, facteur dans lequel elle voit aussi le ferment principal des guerres. Le trouble éventuel que peut susciter son action pendant les années 1930, puis, réduite et isolée, durant les années de guerre, vient de la concordance historique malencontreuse de son idée du carnet de santé, dénuée de préjugés moralistes, raciaux ou idéologiques, avec les pratiques eugénistes et euthanasiques du régime nazi, qui lui ne s’embarrasse de rien pour éliminer ceux qu’il taxe arbitrairement d’êtres « dégénérés ». Louise Hervieu fait à cette époque l’éloge de tous les pays prenant des mesures d’ordre strictement sanitaire, qui lui semblent aller dans son sens pour la santé publique, tels que l’Allemagne, la Suède, la Norvège, l’URSS et les États-Unis [36]. Par le manque de discernement politique que provoque, dans son appréciation des événements, cette obsession du carnet de santé qu’elle nomme sa « folie [37] », certains de ses propos ont pu choquer son entourage. Mais nous avons le témoignage d’Herbert Le Porrier, médecin qui changea son nom d’origine juive, Birnbaum, réfugié lui aussi à Longny-au-Perche durant cette période [38], qui visita Louise Hervieu régulièrement de 1941 à 1944, la soigna et devint son ami. En 1951, il écrit : « Louise Hervieu est à l’écart de toutes les compromissions. Elle ne distingue que la vie bonne et la vie mauvaise. Elle est pour la vie bonne [39]. » La fin de la guerre à Longny-au-Perche est marquée par une tentative infructueuse de soumettre Louise Hervieu à un tribunal d’épuration, comme il en fonctionne alors de manière légale ou arbitraire dans la France en voie d’être libérée, mais c’est accompagnée par le docteur Cavaillon en personne, réintégré au ministère de la santé publique du gouvernement provisoire de la République française, qu’elle est rapatriée à Paris fin février-début mars 1945. Après guerre, l’Association Louise Hervieu pour l’établissement du Carnet de santé ne revoit pas le jour. Mais le carnet existe encore, puisqu’il a été confirmé le 19 décembre 1944, dans sa forme de 1939 de l’arrêté Rucart, par François Billoux, ministre de la santé publique du gouvernement du général de Gaulle [40]. Louise Hervieu, âgée, toujours plus affaiblie par ses maux incessants, reste pourtant attentive à son œuvre sociale. l’écho de son action est encore attesté en 1950 par le court chapitre que lui consacre le docteur François Salières dans son livre Écrivains contre médecins. Il y écrit : « Comment ne pas remercier Mme Louise Hervieu pour le bien […] qu’elle a fait ? [41] » Elle quitte son domicile de la rue du Cherche-Midi et passe d’hôpitaux en hospices, soumise à de nombreux et nécessaires examens. Malgré cela, avec l’aide d’amis fidèles, elle s’occupe de son nouveau roman [42], la suite de Sangs, mais aussi de ses dessins, reçoit des journalistes et continue à correspondre abondamment comme elle l’a toujours fait. En 1952, deux ans et demi avant sa mort, elle écrit à une amie : « Figurez-vous chère, qu’on a donné à Plaisir comme à Marseille et en d’autres lieux un devoir sur le Carnet ! J’en aurais étouffé de bonheur [43]. » L’âge et la maladie ne la désarment pas. Elle compte sur la jeune génération qui l’entoure et a survécu à la guerre pour prendre le relais de son action. Et pour servir encore « la Cause [44] », elle demande à être autopsiée [45], dans l’espoir, par l’éventuelle découverte de l’origine de ses maux, d’être utile une dernière fois à la santé publique. Son action eut donc en son temps des conséquences sanitaires et sociales bénéfiques. La question restant en permanence à l’ordre du jour dans le corps médical, on peut estimer que la carte Vitale utilisée en France aujourd’hui, sorte de carte d’identité sanitaire délivrée à chaque citoyen, est la version actuelle du carnet de santé de Louise Hervieu. Ce texte est la version remaniée d’un article écrit dans le cadre d’une collaboration avec le docteur James G. Ravin, ophtalmologue (The Eye Center of Toledo, Ohio, États-Unis). Notes [1] In : La Revue doloriste, n° 2, 1er février 1937, Archives Louise Hervieu (ci-après Arch. LH), Paris. Source : Guillaume d’Enfert , « Louise Hervieu, du dessin au carnet de santé. », Les Tribunes de la santé 1/2012 (n° 34) , p. 117-125L’œil et l’œuvre graphique

L’œuvre littéraire et l’action sociale

[2] L. Hervieu, Documentation pour Claude Roger-Marx, Arch. LH.

[3] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[4] L. Hervieu, Sangs, Paris, Denoël et Steele, 1936.

[5] Voir la reproduction de L’Oiseau blessé in : C. Roger-Marx, Éloge de Louise Hervieu, Paris, Éd. Manuel Bruker, 1953.

[6] L. Hervieu, La Rose de sang ou Le Printemps de la Jeune Hérédote, Genève, Pierre Cailler éditeur, 1953.

[7] L. Hervieu, Montsouris, Paris, Éd. Émile-Paul Frères, 1928.

[8] Source : Arch. LH.

[9] L. Hervieu, Entretiens sur le dessin avec Geneviève, Paris, Éd. Bernheim-Jeune, 1921.

[10] C. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1920.

[11] L. Hervieu, Le Livre de Geneviève, Paris, éd. Bernheim-Jeune, 1920.

[12] L. Hervieu, Le Bon Vouloir, Paris, Librairie de France, 1927.

[13] Entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet, ancien secrétaire de Louise Hervieu, Arch. LH.

[14] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[15] Entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet.

[16] C. Roger-Marx, Avant la destruction d’un monde, Paris, Librairie Plon, 1947, p. 278.

[17] Voir Le Salon du carnet de santé et autres dessins sur www.photo.rmn.fr/cf/htm/Search_New.aspx ; saisir « Louise Hervieu ».

[18] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[19] Entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet.

[20] Fonds Clément-Janin, Bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques-Doucet, Institut national d’histoire de l’art, Paris.

[21] L. Hervieu, Le « Crime », Paris, Denoël, 1937.

[22] Source : Arch. LH.

[23] Journal Beaux-Arts, 31 décembre 1937, Arch. LH.

[24] Journal non identifié, 12 février 1938, Arch. LH.

[25] L. Hervieu, Message aux congressistes de l’Alliance d’hygiène sociale, mai 1939, Arch. LH.

[26] L. Hervieu, Le Malade vous parle, Paris, Denoël, 1943.

[27] Entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet.

[28] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[29] Ibid.

[30] Source : Arch. LH.

[31] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[32] J. Payenneville, Le Péril vénérien, Paris, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je ? 1942.

[33] L. Hervieu, Le Malade vous parle, op. cit.

[34] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[35] Ibid.

[36] La Revue doloriste, 1er février 1937, et journal Minerva, 1er mai 1938, Arch. LH.

[37] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[38] Ibid. et entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet.

[39] H. Le Porrier, Louise Hervieu et nous, Arch. LH.

[40] C. Rollet, Les Carnets de santé des enfants, Paris, éd. de La Dispute, 2008.

[41] F. Salières, Écrivains contre médecins, édition revue et augmentée, Paris, Denoël, 1950.

[42] La Rose de sang, op. cit.

[43] L. Hervieu, Correspondance générale, Arch. LH.

[44] Ibid.

[45] Entretien de l’auteur avec Gilbert Gruet.